|

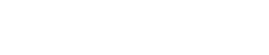

„In der Tat eine gute Arbeit. Und was hast Du jetzt davon?“ Christoph Seidel und seine Malerei als permanentes Experiment Rede zur Vernissage der Ausstellung "Widmung" in der Hagenring-Galerie, Hagen, 16. Februar 2020 Die Tür geht auf. Der Professor kommt herein. Er geht auf das Bild zu, das auf einer Staffelei steht. Mehrere Studierende blicken ihrem Professor entgegen. Wir wissen nicht, ob ihre Blicke fest sind oder flackernd, aber wir können uns vorstellen, dass die Studierenden voller Spannung, ja innerer Unruhe sind. Denn jetzt geht es um alles, jetzt trifft zusammen, was nicht zusammenpasst: Die wochenlange Mühe, die unablässige, ja selbstquälerische Arbeit und das in einer Sekunde gesprochene Urteil. Wenn es um die Qualität von Kunst geht, gibt es kein Mittelmaß. Richtig gut oder einfach nur schlecht: Auf diese Alternative läuft diese Situation hinaus. Was wird der Professor sagen? Er setzt sich unter seine Studierenden, schaut, lässt sich Zeit. Dann geht er zur Tür zurück, wendet sich, kurz bevor er sie erreicht, noch einmal um, und sagt: „In der Tat eine gute Arbeit. Und was hast Du jetzt davon?“ und ist durch die Tür verschwunden. Ist das nun Quälerei oder die einzig mögliche Lösung? Egal ob Lob oder Verriss – beides brächte wenigstens Klarheit. Aber die sibyllinische Frage löst keine Spannung, sie verlängert diese Spannung zu einer lebenslangen Selbstprüfung. Ist das nun Quälerei oder gerade im Fall der Kunst das einzige Rezept für den, der nach Qualität strebt? Lösen wir, bevor wir diese Frage beantworten, erst die Frage nach jener Szene auf, die wir eingangs geschildert haben. Sie hat sich so ähnlich zugetragen, vor langen Jahren, bei einem Kolloquium an der Kunstakademie in Münster. Der Professor war Jochen Zellmann und unter den Studierenden fand sich jener Künstler, dessen Ausstellung heute zu eröffnen ist: Christoph Seidel. „In der Tat eine gute Arbeit. Und was hast Du jetzt davon?“: Christoph Seidel ist an dieser Frage nicht zerbrochen, er hat sie mit all ihrer Unbeantwortbarkeit mitgenommen in seine Karriere. Heute stellt er sie sich immer wieder selbst, weil er stark genug für diese Frage ist. Genau das muss Jochen Zellmann wohl gedacht haben, als er diese Frage vor vielen Jahren stellte. Er wusste wohl, dass er gerade mit dieser Frage bei seinem damaligen Studenten an genau den Richtigen geraten war. Strikt und streng statt lax und lasch Die Suche nach dem Absoluten, nach der letzten, nicht mehr bezweifelbaren Qualität begleitet die Geschichte der modernen Kunst. Das ist kein Zufall, sondern Preis genau jener Freiheit der Kunst, die mit der Moderne ja endlich Wirklichkeit geworden zu sein schien. Wer aber die Kunst befreit, der entledigt sich nicht zugleich der Maßstäbe, der zerstört nur jene Qualitätskriterien, die außerhalb der Kunst liegen, jene des Geschmacks und der richtigen Ausführung, jene auch des angemessenen Motivs oder des passenden Stils. Die moderne Kunst verabschiedet diese äußeren Qualitätskriterien der Kunst, um jenen einen, strengsten Maßstab umso radikaler mitten in der Kunst aufzurichten. Jetzt hat jedes Werk die Frage nach seiner eigenen Qualität und damit Notwendigkeit aus sich selbst heraus zu beantworten. Kunst wird also mit dem vermeintlichen Anything goes der Avantgarden nicht lax und lasch, sie wird strikt und streng. Die Frage von Jochen Zellmann zielt auf genau diesen unausweichlichen Punkt der Selbstprüfung. Ist das nun ein gutes Bild? Und wohin führt es, welche Konsequenz folgt aus ihm? Man könnte auch noch zugespitzter fragen: Ist das überhaupt ein Bild? Und wann sollen wir es für gelungen halten? Absturzgeschichte 1: "Das unbekannte Meisterwerk" Der Künstler, der es ernst meint, ist immer auch Artist. Er balanciert auf dem Seil, vom Absturz bedroht. Wir kennen die einschlägigen Absturzgeschichten. In Honoré de Balzacs Novelle „Das unbekannte Meisterwerk“ – Pablo Picasso versah sie 1931 mit Radierungen – arbeitet der Maler Frenhofer am Porträt seiner Geliebten. Es soll das perfekte Bild werden. Als Freunde das Gemälde enthüllen, sehen sie nur ein Gewirr aus lauter Linien, aus dem ein einzelner Fuß ragt. Die unentwegte Selbstkorrektur als Weg in das unentrinnbare Chaos, die Selbstbefragung als Selbstmarterung – Frenhofer hält das am Ende nicht aus und nimmt sich das Leben. Absturzgeschichte 2: "Das Werk" Von Misslingen und bohrendem Selbstzweifel handelt auch jener Künstlerroman, dem sein Autor Emile Zola den lapidaren Titel „Das Werk“ gab. Das Buch handelt von einem Maler der damaligen Avantgarde, der an der Suche nach dem ultimativen künstlerischen Durchbruch und dem idealen, neuen Bild verzweifelt. Im Roman zerbricht ein Künstler, im wirklichen Leben zerbrach eine Freundschaft, diejenige zwischen Zola und Paul Cézanne, der sich in der Romanfigur des Künstlers unvorteilhaft porträtiert sah. Absturzgeschichte 3: "Der Untergeher" Keinerlei Fortune hat auch jener angehende Pianist, der die Musikhochschule betritt und aus einem Saal Klavierspiel hört. Dieses Spiel ist so perfekt, dass der Eleve Kehrt macht und seinen Plan, Pianist zu werden, aufgibt. Er ist mit seiner Ambition an der Perfektion eines anderen zerschellt. Dieser andere ist die Pianistenlegende Glenn Gould. Thomas Bernhard macht ihn zum Symbol kalter, ja tödlicher Perfektion in seinem Roman „Der Untergeher“. Christoph Seidel in seiner Ausstellung in Schieder-Schwalenberg 2016. Foto: Stefan Lüddemann Heute stellt der Schüler die Frage des Lehrers Und Christoph Seidel? Er nennt seine Ausstellung schlicht „Widmung“ und meint damit viel mehr als eine Hommage an seinen Lehrer, den 2016 in Münster verstorbenen Jochen Zellmann. Seidel ist heute so alt wie Zellman zu dem Zeitpunkt, als jener die Frage nach dem guten Bild stellte. Er hat die Frage schon vor Jahren umgedreht und mit dem gleichen kritischen, ja unbarmherzigen Blick auf die Bilder seines Lehrers geblickt. Darin liegt keine Grausamkeit, keine Revanche, nur Einsicht in jene Selbstprüfung, der sich alle Künstler zu stellen haben. Im Gespräch berichtet Christoph Seidel von seinem Befremden, als er Bilder Zellmanns bei einem Besuch in Münster sah. Von „Lappen“ spricht Seidel, wenn er Leinwände seines ehemaligen Lehrers meint, von irgendwelchen Farben im Spektrum von Blau und Grau, die sich auf diesen Leinwänden auf unbestimmte Weise fügen oder disparat nebeneinanderstehen. Das Gemälde als Nagelprobe, die keine Ausflucht erlaubt – das ist gemeint, wenn nach dem gefragt wird, was da eigentlich zu sehen ist, was da eingelöst wird von jenem hohen Anspruch, den die Kunst stellt. Sind das alles nicht einfach nur irgendwelche "Lappen"? Was zeigt Christoph Seidel nun selbst? Sind das nicht einfach auch „Lappen“, irgendwelche Objekte, die Kunstwerke sein wollen, denen man aber genau das nicht sofort anzusehen vermag? Der Künstler hat Gemälde und Objekte ausgewählt, die zu einem Teil auch in Blau und Grau gehalten sind, auch welche, die nicht wirklich vollendet, nicht zwingend oder gelungen erscheinen. Er hat gerade einmal ein Dutzend Arbeiten ausgewählt, Arbeiten, die immer wieder „klein“ genannt werden. Kleines Objekt, kleine Studie oder einfach kleines Stück. Unverbindlicher, ja untertreibender geht es kaum. Und rückhaltloser auch nicht. Denn manche dieser Werke sehen aus, als hätte sie Christoph Seidel mitten aus dem Arbeitsprozess herausgenommen, um sie im Licht der Ausstellung auf die Probe zu stellen. Was taugt ihr? Wie weit ist es mit Euch her? Das scheint er nun selbst seine Bilder zu fragen. Das ist keine einfache Rollenübernahme, hier spricht nicht der ehemalige Lehrer in einem Schüler weiter, der sich aus einseitiger Abhängigkeit nicht zu lösen vermag. Christoph Seidel hat erkannt, wie sehr Zellmanns Frage immer auch dem eigenen Werk galt. Sie schützt vor dem größten Feind der Kunst, vor Selbstzufriedenheit und Arrangement mit dem Mittelmaß. Lieber Dekoration als Perfektion? Nun ließe sich gegen diese Konstellation einwenden, dass die Kunst längst wieder externen Kriterien folgt. Es geht, wenn man auf den aktuellen Kunstmarkt schaut, oftmals weniger um die Geschlossenheit von Kunstwerken als um ihren Marktwert, weniger um Perfektion als Dekoration, weniger auch um eigenständige Konzepte als darum, künstlerische Ideen nach Auftraggebern auszurichten, seien sie nun Sammler, Sponsoren, Kuratoren oder all jene, die Förderrichtlinien festlegen. Das mag alles so sein und ändert doch wenig an der grundsätzlichen Frage, wie Kunst heute ihre Notwendigkeit plausibel machen kann – am besten Werk für Werk. Wer auf dieser Probe besteht, muss ziemlich hartnäckig, ja vielleicht sogar ein bisschen verbohrt sein. Actionpainter und Kunsteremit Christoph Seidel ist genau das, penibel und dabei ein wenig versponnen, zugleich aber auch redlich und klar. Wer ihn in seinem Atelier im ländlichen Hilter bei Osnabrück besucht, der betritt ein Atelier, das Produktionsstätte und Arena und Galerie und Lager ist und am Ende all das zusammen. In dem alten Industriebau hat sich ein Künstler eingerichtet, der uns mal wie ein extrovertierter Actionpainter vorkommt, mal wie ein durchgeistigter Kunsteremit. Kunst ist Machen, Kunst ist Denken. Kunst gibt es nicht ohne körperliche Verausgabung, nicht ohne penible, immer mitlaufende Selbstbeobachtung. All das führt Christoph Seidel vor, nicht zuletzt mit dieser Ausstellung, die für ihn kein Schaulaufen ist, sondern wieder eine Gelegenheit, seinen Bildern selbst als Betrachter, ja als schärfster Kritiker entgegenzutreten. So viel Künstler-Biografie muss einfach sein Wer ist Christoph Seidel? Der 1964 in Bad Rothenfelde bei Osnabrück geborene Künstler hat nach dem Zivildienst ab 1984 an der Kunstakademie Münster studiert, bei Jochen Zellmann in der Malerei den Meisterbrief erworben, bei Paul Isenrath in der Bildhauerei den Akademiebrief. Christoph Seidel lebt seitdem in zwei Berufen – als Maler und, bis 2008, als Pfleger geistig und körperlich mehrfach behinderter Menschen. Seit 2006 begleitet er das Kunstprojekt „KunstContainer“ der Heilpädagogischen Hilfe in Osnabrück. Er hat die Osnabrücker Stadtgalerie in ein Zentrum Outsider Art verwandelt. 2016 zeichnete der Landschaftsverband Osnabrücker Land e.V. ihn mit seinem Kunstpreis aus. Diese hochverdiente Ehre galt nicht nur seinem Werk im engeren Sinn, sondern auch seinem künstlerischen Engagement in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Kunst als strenge Übung, Kunst als Projekt ohne falsche Grenzziehungen – das gehört für Christoph Seidel unbedingt zusammen. Nach einem genau austarierten zeitlichen Fahrplan wechselt er zwischen den Schauplätzen seiner Aktivitäten hin und her. Er mag dabei seine Rollen momentweise wechseln, seinem Qualitätsanspruch bleibt er ebenso treu wie seiner Übung in kritischer Selbstbeobachtung. Der kurze Moment des Zögerns vor der nächsten Bewegung Machen und Beobachten gehören bei Christoph Seidel ebenso zusammen wie Praxis und Reflexion. Wer genau hinschaut, wird immer wieder entdecken, dass bei künstlerischen Prozessen die Reflexion in die Abläufe der Praxis eingelassen ist. Der Phänomenologe Maurice Merleau-Ponty weist in seinem Essay „Das indirekte Sprechen“ auf jene Zeitlupenaufnahmen von Henri Matisse hin, die zeigen, wie vor jedem Pinselstrich viele kleine Bewegungen ausgeführt werden, an denen sich beweist, dass der Künstler in jedem Augenblick eine eigene Wahl vollzieht, auch wenn ihm die gar nicht voll bewusst sein muss. Jede künstlerische Praxis beinhaltet ein unablässiges Ausprobieren, ein Machen, das bereits Ergebnis ist jener Auswahl, die sich zwischen mehreren Optionen der nächsten Bewegung, der nächsten Setzung entschieden hat. Christoph Seidel arbeitet eben genau so – nicht als entfesselter Berserker vor und an der Leinwand, sondern als geduldiger, auch skrupulöser Arbeiter, der probiert und prüft. Kein bisschen expressiv, aber trotzdem unkontrollierbar Sein Thema gehört zum innersten Kern des Projekts der künstlerischen Moderne: Es ist die Farbe, ihre Unabhängigkeit, ihre Fähigkeit, allein und ohne Verweis auf externe Motive oder vermeintliche Wirklichkeiten außerhalb des Bildes selbst zum Ereignis, selbst zu einer Realität von eigenem Recht zu werden. Sicher, manche der Bilder Christoph Seidels lassen sich in einem weiteren Sinn als Landschaften verstehen. Allerdings fragt es sich dann jedes Mal, was denn dabei die Landschaft sei – das Abbild einer Natur da draußen oder nicht vielmehr jenes Relief, das mit dem Auftrag der Farbe selbst entsteht. Seidels Malerei mag farbstark sein, aber sie illustriert nichts, sie mag ausdrucksstark sein, aber sie wäre als Expression missverstanden. Diese Bilder funktionieren nicht als Verweise, sondern als Gebilde, die sich selbst strukturieren. Dabei wirken viele der Bilder Christoph Seidels so, als sei der Fluss der Farbe in ihnen nur für einen Moment und damit also nur vorübergehend zu einem Stillstand gekommen. Jede Farbe ist eine starke, zugleich aber auch unsichere Substanz. Denn sie beansprucht ein kaum zu kontrollierendes Eigenleben. Farbe verweigert sich per se allen Festigkeiten von Form und Struktur. Auf der anderen Seite braucht sie ja gerade Struktur, um im Bild in einer sinnvollen, weil erfassbaren Weise zur Erscheinung zu kommen. Draht, Gitter, Kunststoff

Das hört sich nach einem Grenzgang an, nach genau jenem Grenzgang, der sich wie ein roter Faden durch Christoph Seidels künstlerische Vita zieht. Die Farbe ist sein Thema. Das sagt sich so leicht, denn zugleich geht es ja auch darum, Farbe zu ihrem Eigenleben zu verhelfen, sie auf der anderen Seite aber auch dadurch zu domestizieren, dass man sie in Verhältnisse zu anderen Farben setzt, ihr durch Bildformate, Werkgrenzen überhaupt einen Rahmen gibt. Christoph Seidel findet dafür immer neue Lösungen, die seine Werkentwicklung sehr genau strukturieren. Wenn es um den Bildträger geht, schränkt er sich nicht nur auf die klassische Leinwand ein, Seidel sucht neue, andere Träger für die Farbe. Er arbeitet mit transparenten Untergründen, die er auf Rahmen spannt, er unterlegt dem Bildträger Drahtnetze, formt Bodenobjekte oder plastische Gitterstrukturen, mit denen sich Farbe so verbindet, als trete sie gleichsam eigenständig in die Wirklichkeit des Raumes. Die Ausstellung in den Räumen des Hagenrings mag im Hinblick auf ihre Fläche noch so begrenzt sein – der Künstler stellt gleichwohl mehrere künstlerische Lösungen in all ihrer Pluralität, ja Unverbundenheit nebeneinander. Misstrauen gegen die Routine In dieser Suche nach immer neuen Materialien artikuliert sich ein tiefes Misstrauen, das sich gegen eine voreilige Festlegung auf einen Stil richtet, gegen die Gefahr der leeren Wiederholung oder gar gegen das mögliche Abgleiten in einen eigenen Manierismus. Bloß keine Wiederholung! Acryl, Papier, Plexiglas, Holz, Maschendraht: Die Liste der Materialien liest sich wie das Tagebuch einer niemals aufhörenden Erprobung immer neuer künstlerischer Optionen. Seidel betreibt den Materialmix nicht als puren Selbstzweck, er macht sich auf eine Entdeckungsreise zu weiteren Möglichkeiten, aus dem Bild heraus und in den Raum zu treten. In diesem wichtigen Zug seiner Arbeit ist noch der späte Einfluss von Gerhard Hoehme spürbar, der wiederum Seidels Lehrer Zellmann ausbildete. Hoehme montierte Schnüre in und auf seine Malgründe und ließ seine Bilder so Fühler in den Raum austrecken. Als Hoehmes künstlerischer Enkel setzt Christoph Seidel seine Bilder noch ganz anders in Bewegung, nämlich dadurch, dass er ihren Aggregatzustand in einem weit stärkeren Maß grundsätzlich verändert. Malerei als Totalereignis im Ausstellungsraum Wie sehen die Resultate dieser Bemühungen aus? Was wird dadurch gewonnen? Christoph Seidel hat vor allem mit seiner Ausstellung in Schieder-Schwalenberg bei Detmold 2016 eindrucksvoll geantwortet. Im Robert-Koepke-Haus machte er seinerzeit Malerei und mit ihr die Farbe zu einem Totalereignis – als Gemälde an der Wand, Bildobjekt auf dem Boden und Farbobjekt im Raum. Die Signatur dieser Präsentation setzte Seidel mit einem Bodenobjekt aus Keilrahmen, dessen Umriss die Kontur des eigenen Atelierraumes wiedergab. Die Bildelemente lagen wie kantig geborstene Eisschollen im Ausstellungsraum. Seidel hatte sie mit einer Malerei bedeckt, die sich in warmen Lichtströmen scheinbar wie von selbst in alle Richtungen ergoss. Malerei bildete ihre eigenen Landschaften aus. Und der Künstler stand ihr dabei scheinbar nur wie ein Helfer zur Seite. Der Künstler hält mit solchen Konzepten die Mitte zwischen Malerei und Ausstellungskonzeption, zwischen der Ausführung des einzelnen Werks und einem Denken in kompletten Raumgestaltungen. Kunst kommt auf die "Teststrecke" Der Künstler spricht bei solchen Projekten immer wieder lakonisch von seiner „Teststrecke“. In Wirklichkeit treibt er seine Kunst als Prozess voran, der seine Maßstäbe nur aus den eigenen Mitteln und Methoden heraus definiert. Seidels Kunst ist so in hohem Maße in sich selbst geschlossen und zugleich – im Hinblick auf Material und Raum – maximal expansiv. Christoph Seidel produziert auf diese Weise mit seinen Bildern und Objekten und ihren immer neuen Differenzen frische Anlässe für hochgradig verfeinerte Beobachtungen in den Lichtsphären der Farben. Das ist künstlerisch deshalb vortrefflich, weil eine solche Arbeitsweise radikal zeitgenössisch gedacht ist. Kunst produziert Unterscheidungen - nach Luhmann Es ließe sich mit Niklas Luhmanns Systemtheorie trefflich darüber nachdenken, wie Seidel seinen Arbeitsprozess und damit die Genese jedes einzelnen seiner Werke als Abfolge sehr bewusst vollzogener Unterscheidungen konzipiert und sich gerade in dieser Arbeitsweise als entschieden moderner Künstler erweist. Luhmann beschreibt in seinem Klassiker „Die Kunst der Gesellschaft“ das zeitgenössische Kunstwerk als Ensemble aus Unterscheidungsleistungen und den zu ihnen gehörenden Prozessen. Diese Prozesse können naturgemäß an kein Ende kommen. Das zeitgenössische Werk – solange wir von Werkbegriffen noch sprechen wollen – hat keine finale Gestalt, sondern immer nur neue Zwischenzustände. Diese Wahrheit anzuerkennen, bedeutet für Christoph Seidel keine Resignation. Sie setzt im Gegenteil immer neue Impulse für eine künstlerische Arbeit, die jede Präsentation immer nur als momentanen Zustand eines Werkes und seiner Sichtbarkeit sieht, die sich im nächsten Augenblick wieder verändern und auflösen. Abkehr von allen Erwartungen des Kunstmarktes Seidels Kunst folgt damit keinem Diktat des Neuen, erst recht nicht im Sinn jener Selbstüberholungen, die für den Kunstmarkt und seine Umsatzinteressen inszeniert werden. Christoph Seidel gehört zu jenen Künstlern, die sich von den Erwartungen und Bewertungsroutinen des Marktes sehr freigehalten haben. Er folgt der Logik seiner Werkentwicklung als einer deshalb rückhaltlos modernen, weil sie das Spiel der künstlerischen Unterscheidungen immer weitertreibt und damit, um noch einmal in der Terminologie Niklas Luhmanns zu sprechen, immer neue Beobachtungsmöglichkeiten kreiert. Genau das aber macht Moderne weiter aus: jene beständige Selbst- und Umweltbeobachtung von Individuen, die sich mit der Moderne selbst reflexiv geworden sind. Dieser Prozess hat sich nicht abgeschwächt, er bildet im Gegenteil das Fundament unseres Lebensgefühls und unserer sozialen Situierung. Kunst bildet keine außerhalb ihrer selbst liegende Wirklichkeit ab, sie zeigt auch nicht, wie das Leben besser, schöner oder vollkommener sein könnte, sie bietet überhaupt keine Lösungen an, sondern immer wieder nur Anlässe für Beobachtungen mit der Qualität einer ästhetischen Erfahrung, die Kommunikation anregt und das, was aus ihr folgt: neue Formen der Selbstdefinition. Und was haben wir nun von Christoph Seidels Bildern? Genau das haben wir von guten Bildern – um zum Schluss dieser kleinen Einführung auf jene Frage zu antworten, mit der Jochen Zellmann einst seine Studierende in zermürbende Grübeleien stürzte. Christoph Seidel hat erkannt, dass ihm sein Professor mit dieser Frage eigentlich das Tor zu einem selbstbestimmten und eben deshalb erfolgreichen künstlerischen Entwicklungsprozess aufgestoßen hat. Eines der Ergebnisse dieses Prozesses sehen wir jetzt in den Räumen des Hagenrings in Gestalt einer Ausstellung, die sich nicht als Präsentation einer im problematischen Sinn vollendeten Kunst versteht, sondern als nächste Teststation auf einem Weg der Produktion und Reflexion, die niemals enden können und dürfen. Und was haben wir nun davon? Nutzen wir die Frage des einstigen Kunstprofessors Jochen Zellmann dazu, uns selbst mit der Kunst, die hier sehen, neu in Bewegung zu setzen. In diesem zugespitzten Sinn sei die „Widmung“, die der Präsentation ihren Titel gibt, nicht nur auf den Künstler und sein Vorbild, sondern auf uns alle im Sinn produktiver Herausforderung bezogen. Hagen, Hagenring-Galerie: Christoph Seidel: Widmung. 16. Februar bis 15. März 2020. Zur Information über den Hagenring geht es hier. Alle Fotos: Stefan Lüddemann

0 Comments

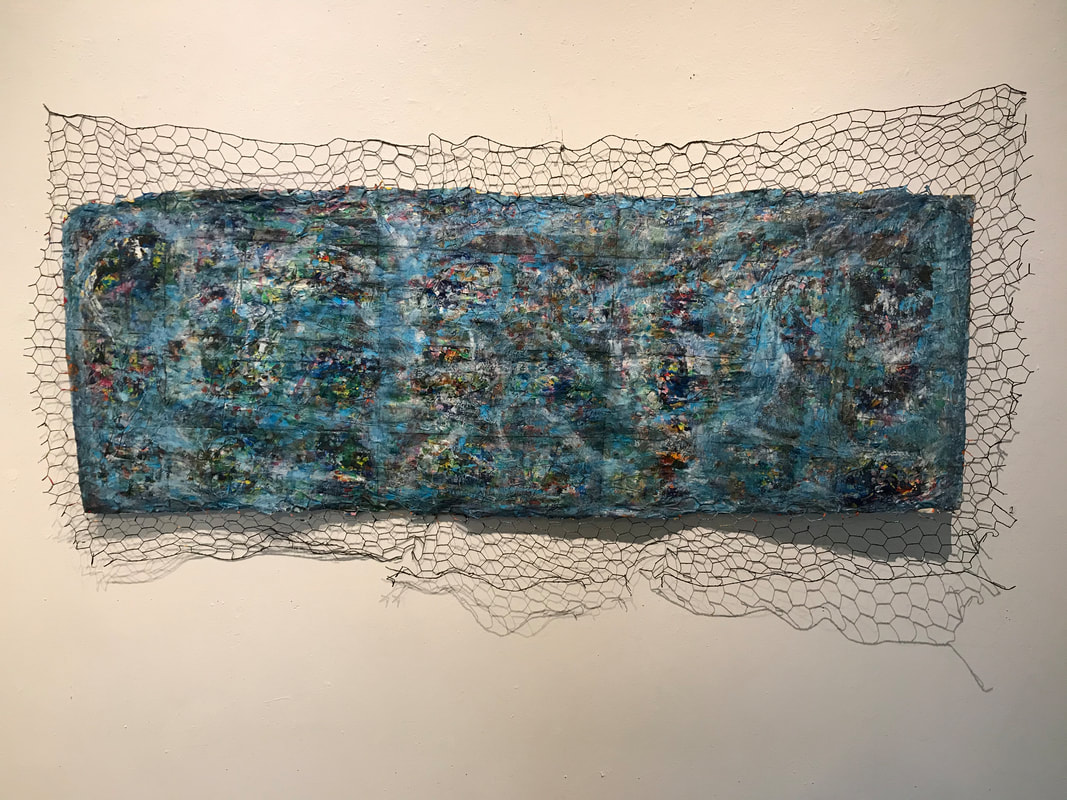

Goethes Übungen der arabischen Schrift sind im Goethe- und Schiller-Archiv in der Ausstellung «Poetische Perlen - 200 Jahre Goethes West-östlicher Divan" 2019 zu sehen. Foto: Michael Reichel/dpa „Ist etwa der Westen der Anfang des Ostens, / ist etwa der Osten das Ende des Westens?“: Welch feines Bild von Kulturen, die sich mit ihren Rändern berühren, ja ineinander übergehen. Der syrische Dichter Adonis beschwört den geschwisterlichen Kontakt der Kulturen. Sein Gedicht „Brief an Goethe“ eröffnet die Folge der Dichtungen in dem Band „Ein neuer Divan“, mit dem der Suhrkamp-Verlag den 200. Jahrestag von Goethes legendärer Gedichtsammlung „West-östlicher Divan“ im Jahr 2019 feiert. Adonis steuert nicht nur schöne Verse bei, er vor allem eine Vision vom Kontakt der Kulturen, die heute hilfreich ist. Aber ist sie nicht viel zu leise und zu sacht, um sich gegen die Hassstürme des Internets, Twitter-Kanonaden von Donald Trump und das Wutgebrüll der Populisten behaupten zu können? Was vermag Poesie gegen den Hass? Kampf oder doch Dialog der Kulturen? Der Band „Ein neuer Divan“ zitiert den bis zum Überdruss beschworenen Dialog der Kulturen nicht nur, sondern führt vor, wie er als geduldiger Austausch von Dichtern aus der islamischen und der europäischen Welt, als Gespräch der Übersetzer und Essayisten praktiziert werden kann. Das Projekt strahlt jene Ruhe und Geduld aus, die man dem ganzen öffentlichen Gespräch, dem ganzen Verhalten der Menschen gerade jetzt wünschen würde. Wir wissen, dass es leider anders ist. Samuel P. Huntington scheint mit seiner 1996 publizierten Prognose vom Kampf der Kulturen („Clash of Civilisations“) weit mehr Recht zu behalten, als uns allen lieb sein kann. Im Zeitalter der Massenmigration, des religiös befeuerten Terrorismus und der unerklärten Kriege erscheinen Kulturen als Risikofaktoren in der Welt jener kühlen Lagebeurteiler, die Kulturen als geschlossene Einheiten und nicht als Kontaktzonen der Diskurse und Bilder mit all ihren Verflechtungen sehen möchten. Eine deprimierend unproduktive und zugleich unfriedliche Vorstellung von Kultur. Inspiration über die Bewegung der Schreibhand Johann Wolfgang Goethe hat es anders gehalten. Als Leser der unter dem Titel Diwan gesammelten und von Joseph von Hammer-Purgstall übersetzten Gedichte des Hafis hat er nicht nur eine Idee vom Dialog, sondern gleich auch dessen Praxis produktiv entwickelt. Er nahm orientalische Gedichtformen ebenso auf wie die Anordnung der Texte in einer thematisch gegliederten Sammlung. Wie sehr Goethe dem inspirierenden Charakter der Literatur des Orients vertraut hat, zeigen heute noch die Blätter auf denen der Weimarer Dichter die Schriftzüge der für ihn nicht lesbaren Sprachen des Ostens nachvollzogen hat. Inspiration findet ihre Wege nicht nur über Intellekt und Diskurs, sondern auch über das Sehen der Augen und die Bewegungen der Hand. Auch mit dieser Vorstellung einer Kultur als leiblich basierter und ausgeführter Praxis war Goethe seiner Zeit weit voraus. Der "Divan" blieb ein Solitär der Literatur „Den berauschendsten Lebensgenuss hat hier Goethe in Verse gebracht, und diese sind so leicht, so glücklich, so hingehaucht, so ätherisch, daß man sich wundert wie dergleichen in deutscher Sprache möglich war“: Heinrich Heine bedenkt Goethes „Divan“ in seiner „Romantischen Schule“ mit einem Kompliment, wie es kaum charmanter formuliert werden könnte. Wie soll an einen solchen Solitär der Dichtung angeknüpft werden können? Gar nicht. Die Literaturgeschichte hat gezeigt, dass Goethes „Divan“ keinen wirklichen Nachfolger fand. Auf seinem Pfad Richtung Orient wandelte er allein. Nach ihm kamen, was die Dichtung des Hafis anging, Epigonen und Moden, aber kaum noch produktive Anschlüsse. Der bei Suhrkamp publizierte neue Divan kann keine direkte Antwort auf Goethe sein. Die Beiträgerinnen und Beiträger versuchen auch gar nicht erst, diesen Eindruck zu erwecken. Die Herausgeber haben ihre Texte zu einem Gespräch im Verhältnis gegenseitiger Spiegelung gruppiert. Eine gute, heute vielleicht einzig mögliche Methode. Koproduktion der Dichter, Übersetzer, Essayisten Entsprechend gliedert sich der Band in rahmende Einleitung, Gedichte und Essays. Die Gedichte erscheinen nicht als Monologe eines jeweils anderen lyrischen Ichs. An ihrem Wortlaut haben immer mehrere Autoren mitgearbeitet – Dichter der arabischen Welt, Übersetzer und schließlich deutsche Poeten, die Interlinearübersetzungen als Ausgangsmaterial für eigene Nachdichtungen genommen haben. In der Autorenliste finden sich so prominente Namen wie Nora Bossong, Raoul Schrott, Silke Scheuermann oder Durs Grünbein oder Jan Wagner. Der deutsche Text ist jeweils eine mindestens doppelt vermittelte Reaktion auf den arabischen Urtext. Das komplizierte Verfahren verweist auf die nur auf den ersten Blick banale Tatsache, dass sich Kontakte von Kulturen immer erst dann ergeben, wenn Individuen miteinander sprechen, und dass Übersetzung der Normalfall von kulturellem Kontakt ist. Der „neue Divan“ führt das vor – auch um den Preis, dass deutschsprachige Leser die Originaltexte nur als schönes Schriftbild bestaunen, aber nicht wirklich entziffern können. Suleika im Flüchtlingslager Die Beiträger des Bandes erwecken erst gar nicht den Anschein, sich in direkter Nachfolge Goethes zu befinden. Gut so. Sie zitieren mit bezeichnenden Brechungen den originalen „Divan“. „In einem Flüchtlingslager fand ich Suleika“, heißt es in der Version, die Max Czollek auf der Grundlage eines Gedichtes von Abbas Beydoun geschrieben hat. „Du wirst Vergil nicht als Begleiter brauchen, auf einer Reise zwischen Körperfetzen und Gewimmer“, lautet eine Zeile aus Thomas Kunst´ Version von Amjad Nassers Gedicht „Stählerne Pferde“. Flucht und Vertreibung, Terror und Verletzungen, das sind heute die Themen, wenn Ost und West sich im Medium der Poesie miteinander unterhalten. Sie dominieren den „neuen Divan“. Dabei darf nicht vergessen werden, dass auch Goethes „Divan“ kein reiner, von widriger Wirklichkeit unberührter Poetenspaß war. Goethe antwortete mit seiner Wendung gen Osten auf die Erfahrungen der napoleonischen Kriege. „Throne bersten, Reiche zittern“: Solche Verse belegen, dass auch Goethe mit der Idee des Kulturkontakts gegen die Erfahrung von Gewalt und Chaos angeschrieben hat. Wenn der Osten im Westen lebt „Flüchte du, im reinen Osten / Patriarchenluft zu kosten“: Goethes Weg steht heute so einfach nicht mehr offen. Das kulturelle Gespräch einer globalisierten Welt ist zu komplex, um in Verhältnissen von Vorbild und Nachahmung betrieben werden zu können. „Der Osten lebt heute im Westen, manchmal in seiner nächsten Nachbarschaft“, beschreibt Rajmohan Gandhi in seinem Essay das Verhältnis von West und Ost. Das Problem der Sprachlosigkeit stellt sich als Problem längst innerhalb der Gesellschaften und nicht erst beim Kontakt einander ferner Kulturen. Der „neue Divan“ will ein Buch für jeden sein, wird aber vor allem von einem intellektuellem, der Idee des produktiven Austausches der Kulturen gegenüber längst aufgeschlossenen Publikum gelesen werden. Wichtiger als die Feststellung, dass es in diesem Band auch literarisch schwache Beiträge wie den ausgerechnet von Durs Grünbein gibt, scheint das Verdienst des Bandes, viele Stimmen gegen die deprimierende Einfalt der Populisten zu mobilisieren. Die Bereitschaft zum Gespräch darf nicht als Gutmenschentum verspottet werden, es schafft jene grundsätzliche Bereitschaft zum Kontakt, der Gewalt unwahrscheinlicher machen kann. „Ist denn dieser Wunsch, den Schmerz eines Nachbarn wie unseren eigenen zu empfinden, nicht auch der Schlüssel zu unserer heutigen Welt?“. Für diesen Satz gilt wie für viele Gedichte aus Goethes „Divan“: wahr gesprochen! Barbara Schwepke, Bill Swainson (Hrsg.): Ein neuer Divan. Ein lyrischer Dialog zwischen Ost und West. Suhrkamp Verlag. 228 Seiten. 30 Euro. Zur Verlagsinformation über das Buch geht es hier. Die Kirche Stella Maris auf Norderney Die Kirche Stella Maris von 1931 auf der Insel Norderney. Foto: Wikipedia/Open Source. Das Beste kommt zum Schluss. Bisweilen stimmt das. Kurz vor dem Ende des Bauhausjahres 2019 habe ich eine Kirche gesehen, die nach Bauhaus aussieht, obwohl ihr Architekt mit dieser Kunstschule nichts zu tun hatte. Stella Maris heißt das Gotteshaus auf der Nordseeinsel Norderney. Das schneeweiße Baugebilde, das aussieht, als sei es aus Kästen und Kisten locker gefügt, gilt als regionales Kuriosum. Dabei ist es eine Sensation. Architekt Dominikus Böhm hat die Kirche 1931 errichtet. Sie ist heute wieder in der originalen Gestalt zu sehen. Störende Ein- und Umbauten sind zuletzt beseitigt worden. Aber wie kommt ein solcher Solitär auf die Insel, mitten zwischen Backsteinhäuser und Logierhäuser? Stella Maris, die weiße Inselkirche, nimmt sich inmitten der ostfriesischen Häuser selbst wie eine Insel aus. Und wie in gebauter Protest gegen eine Umwelt, die so gar nichts mit purem Funktionalismus zu tun hat. Meer und Himmel, sie wirken an der Nordsee eher wie ungebändigte Land Art oder wie ein gewaltiges Aquarell, das sich sekündlich verändert, ungestüm und unvorhersehbar. Die Kirche dagegen wirkt wie der Distrikt einer reinen Geometrie, die durch keine Naturgewalt aus dem Gleichgewicht zu bringen ist. Blick in das Innere der Kirche Stella Maris mit den zwölf Apostelkerzen. Foto: Stefan Lüddemann. Der Bau wirkt mit seinen ungewöhnlichen Lösungen einfach erfrischend. Es gibt kein von außen erkennbares Kirchenschiff, keinen Glockenturm, kein Portal, nur ein riesiges hölzernes Kreuz, das ein wenig windschief zwischen den Baukörpern steht. Der Eingang findet sich in einem hoch aufragenden Kubus, der oben auch die Glocke trägt. Raffiniert ist das gemacht und zugleich mit einer Geste überlegenen Understatements. Es gibt eine Moderne, die ohne aufdringliche futuristische Geste auskommt – auf Norderney, ausgerechnet. Auch die anderen Teile des Baus wirken wie funktionale Einheiten ohne eine auf den ersten Blick erkennbare Funktion. Drinnen wendet sich der Eindruck. Der Bau besitzt das beeindruckende Fassungsvermögen von 700 Plätzen. Die Bänke sind auf den Altar ausgerichtet. Das Pultdach schränkt allerdings den Blick teilweise ein. Nicht alle Besucher können das große Altarbild von Richard Seewald sehen. Das hoch über den Altar ragende Gemälde zeigt eine Gottesmutter, die über die aufgewühlten Wasser der See wandelt und den Gottessohn wie das Licht der Welt vor sich herträgt. Dazu gibt es Inselleben als Wimmelbild, von Kutter bis Kirche, von Scholle bis Leuchtturm. Diese Melange wirkt wie naive Malerei mit der Wucht des religiösen Pathos. Das Altarbild von Richard Seewald. Das Bild hängt seit 1931 unverändert an dieser Stelle. Foto: Stefan Lüddemann. Apostelkerzen, Fenster aus Glasbausteinen, der unmerklich erhöhte Altarraum: Dieser Kirchenraum ist licht und weit und lebt doch allein von ganz lakonischen Setzungen. Stella Maris ist ein oft übersehenes Monument des architekturalen Purismus. Zugleich zeigt der Bau, wie sich Tourismus verändert hat. Bis 1978 besaß die Kirche keine Heizung. Sie war als reine Sommerkirche für Kinder in Erholungsheimen auf die warme Jahreszeit bezogen. Damals war Urlaub nicht saisonal nur viel begrenzter als heute, Erholung wurde auch mit geistlicher Erbauung kombiniert. Der Kirchenbau wandte sich mit seiner modernen Formensprache an ein auswärtiges Publikum. Die katholische Inselkirche für die einheimische Gemeinde kommt viel konservativer daher, als neogotischer Backsteinbau aus dem 19. Jahrhundert. Ich wende mich lieber in Richtung Goebenstraße, dorthin, wo Stella Maris steht. Der Bau ist eine Ausnahme, ein Beleg dafür, dass die Moderne überall hin ihren Weg gefunden hat. Das Erlebnis dieses schneeweißen Hauses reinigt die Seele, auch ohne religiöse Botschaft. Stella Maris sieht nach Bauhaus aus, hat mit Bauhaus aber nichts zu tun. Das macht nichts. Der Geist ist der gleiche. Es ist ein Geist der puren Eleganz. Aber passt nicht gerade sie auch wieder zu Brandung und Strandhafer? Das Naturlicht fällt durch Fenster aus Glasbausteinen in die Kirche. Foto: Stefan Lüddemann.

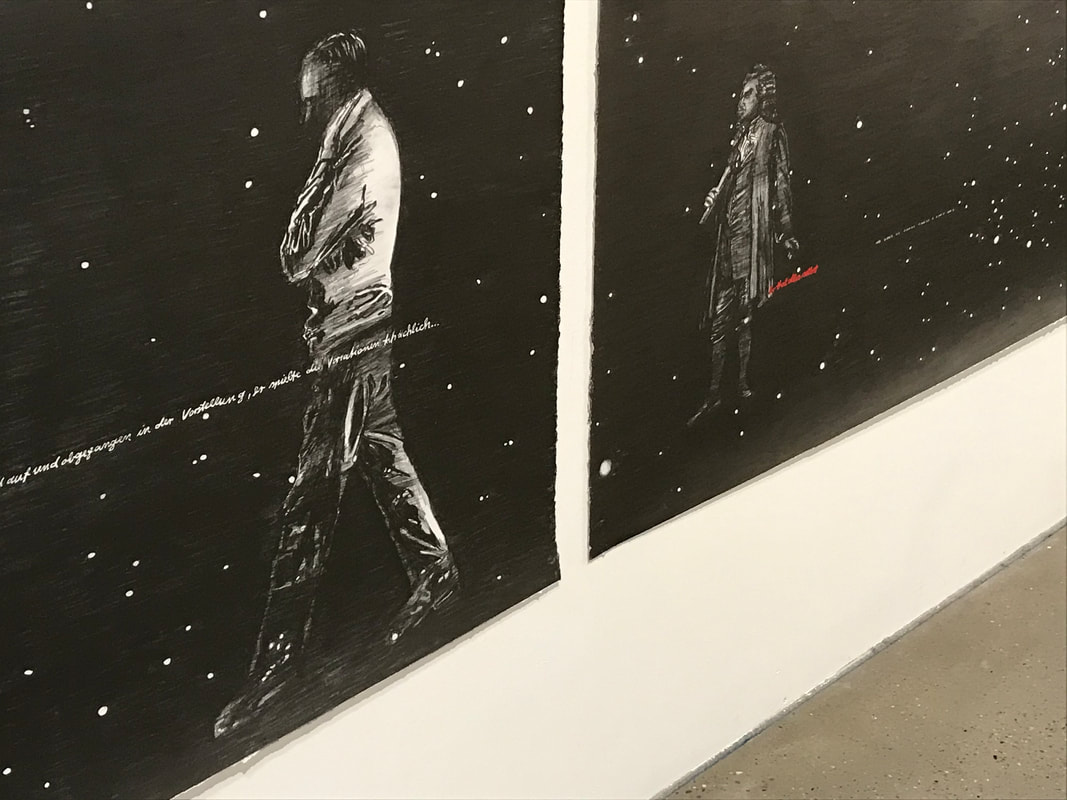

Brigitte Waldach vor ihren "Goldbergvariationen" in den Berliner Reinbekhallen. Foto: @gerhardkassner. Ich schaue in schwarze Weite. Sie dehnt sich so gewaltig, als wollte sie mich verschlucken. In der Dunkelheit schweben weiße Lichtpunkte. Ein Sternenbild, ja, aber nicht irgendeines. Es ist die Konstellation der Gestirne aus dem Jahr 1741. Johann Sebastian Bach ersinnt die Goldbergvariationen. Der Blick in den Sternenhimmel als Funke der Inspiration: Das ist ein mächtiges Symbol, entweder zu gewaltig oder zu abgegriffen, um Gegenstand von Kunst werden zu können. Oder doch nicht? Mir wird vor der ausladenden Himmelszeichnung ein bisschen schwindelig. Die Künstlerin aber hat keine Angst. Brigitte Waldach lässt mit dem Weiß in Schwarz gezeichneten Sternenhimmel eine dreifache Sternstunde beginnen. Die gilt Bachs stellarem Klavierzyklus, Thomas Bernhards radikalem Pianistenroman „Der Untergeher“ und ihrem eigenen gezeichneten Zyklus „Goldbergvariationen“. 32 und zwei Blätter im Format von jeweils 195 mal 142 Zentimetern: Die Zahl korrespondiert mit Bachs Zyklus, diesem Zirkelkreis makelloser Perfektion. Eine Parallele. Eine Ambition. Die Berliner Künstlerin hat ihren Zyklus „Goldbergvariationen“ jetzt in den Reinbeckhallen in Berlin-Schöneweide präsentiert. Auf den ersten Blick passt die Umgebung des prekären Stadtteils nicht zu dieser Kunst, auf den zweiten schon. Die Reinbeckhallen gehören zu einer urbanen Cloud aus aufgelassenen Industriebauten. Peter Behrens, der legendäre Architekt und Erfinder der ersten Corporate Identity, hat hier Fabrikhallen errichtet. Die Produktion von einst ist vorüber. Ihre Hüllen stehen noch. Sie bieten mächtig viel Platz für eine neue, vor allem aber andere Produktion. Schöneweide ist der Stadtteil der Künstlerateliers. Olafur Eliasson, Alicia Quade, Jorinde Voigt und andere haben hier ihre Ateliers. Nackte Wände und Sprossenfenster als Kulisse für frische Ideen. Brigitte Waldachs "Goldbergvariationen" (Detail). Foto: Stefan Lüddemann. Die Reinbeckhallen sind erst 2017 auf die kreative Stadtkarte Berlins gerückt. Hier finden temporäre Präsentationen statt. Brigitte Waldach zeigt ihre Zeichnungen auf 1000 Quadratmetern in einer Halle. Alter Industriebau, Szeneloft, Kunstgalerie: Irgendwie spielt das hier alles ineinander. In den Zeichnungen geht es darum, wie große Kunst entsteht. Bei Bach wird sie geboren, wie eine Supernova im fernen All. Scheinbar, weil wir wenig von der Mühe wissen, die der Komponist mit seinen Variationen hatte. In den Reinbeckhallen wird nun eine andere Kunst erstmals sichtbar und es wirkt so, als werde sie gerade dadurch auch überhaupt erst geboren. Kunst muss heraus aus der Werkstatt, hin zu den Menschen, die sie sehen, hören, über sie sprechen können. Vorher hat keine Kunst kaum eine Chance, wirklich Kunst zu sein. Der Terrorismus, die Gleichberechtigung der Frau, der Tod des Osnabrücker Malers Felix Nussbaums im Konzentrationslager von Auschwitz: Brigitte Waldach schreckt vor keinem der großen Themen zurück. Nun also Bachs Goldbergvariationen, der Inbegriff eines Gipfelwerks. Ein klingender Mythos. Wer daraus wiederum Kunst machen will, darf diese Komposition nicht einfach bebildern, er muss ihr strenges Gesetz zu seinem eigenen machen. Das ist die Aufgabe. Brigitte Waldach weiß das. Sie hat ihre eigenen Variationen erfunden und auf den Zeichnungen ein komplexes Verweissystem etabliert. Ihre Zeichnungen kommen aus nächtlicher Schwärze wie in plötzlicher Evidenz auf mich zu. Die Sternenkonstellationen, in der Mitte ein Block aus flirrender Notenschrift, dazu Silhouetten von Städten, Grundrisse von Kirchen, Schemen von Figuren. Waldachs Zeichnungen funktionieren wie ein Film, der auf mehreren Ebenen spielt, oder wie eine Erzählung mit parallelen Handlungssträngen. Brigitte Waldach vor ihren "Goldbergvariationen" in den Berliner Reinbekhallen. Foto: @gerhardkassner. Auf der einen Ebene folgt Waldach den Notationen Johann Sebastian Bachs. Sie schweben wie luzide, zarte Körper in der Mitte jedes der schwarzen Blätter. Auf der zweiten Ebene erzählt die Künstlerin eine Geschichte, die biografisch beginnt und später immer weiter in kosmische Dimension ausgreift. Die Stadtsilhouetten von Eisenach, Salzburg und Toronto verklammern Johann Sebastian Bach, seinen kongenialen Interpreten, den Pianisten Glenn Gould und den Schriftsteller Thomas Bernhard miteinander. Bernhard hat 1983 „Der Untergeher“ publiziert, einen Roman über Glenn Gould und vor allem über jene angehenden Pianisten, die an ihm und damit am Ideal unerreichbarer Perfektion scheitern. Waldach lässt neben der Notenschrift auch den Text dieses Romans mitlaufen, indem sie einzelne Wörter oder Sätze zitiert. Die Textfragmente ziehen sich wie Sprachbänder über die Zeichnungen – oder wie zarte Fahnen, die über und unter den Noten schweben. Dieser Zyklus handelt von Bach, aber vor allem davon, wie Kunst, Musik und Literatur ineinander verwoben sein können. Noch ein großes Ziel? Ja. Brigitte Waldachs Kunst ist ganz darauf ausgelegt, große Inhalte zu tragen. Auf ihren Zeichnungen lässt sie Wörter und Sätze zu wolkigen Zeichnungen verschweben. Aus Notationssystemen macht sie Bilder, aus Sprache eine ästhetische Sensation. Sie zeigt damit, wie Sprache noch Bedeutung gewinnen kann – nicht nur über das, was Wörter bezeichnen, sondern auch über jene Verweise, die in der Verdichtung der der Wörter zu Zeichnungen, der Sätze zu Bildern entstehen. Brigitte Waldach zeichnet, genau genommen, Diskurse und weist sie damit als das aus, was sie sind: gesellschaftliche Notationssysteme. Auch ihre gezeichneten Goldbergvariationen sind zu einem Teil so zu verstehen. Bedeutung entsteht in einer Verdichtung der aufeinander bezogenen Zeichen. Der Bilderzyklus muss deshalb unbedingt in der Leserichtung wahrgenommen werden, von links nach rechts, von seinem Anfang bis zu seinem Ende. Er ist zu betrachten und gleichzeitig zu lesen. Und er ist zu erwandern. Die Halle meint es gut mit diesem Zyklus. Rippen unterteilen die Wände in passende Abschnitte. In jeden passt jeweils eine Trias von Zeichnungen, jede viereinhalb Meter breit. Der Zyklus teilt sich auf diese Weise in die Abschnitte auf, die Bachs Goldbergvariationen entsprechen, und zugleich in Abschnitte einer Erzählung, die vom biografisch fasslichen Lebensbeginn in unendliche Weiten führt. Die Silhouetten der Städte Eisenach, Salzburg und Toronto verweisen auf Bach, Bernhard und Gould, die später auch als Figuren auftauchen, jede als einsamer Spaziergänger des eigenen Lebens- und Werklaufs. Einsame Genies, in Mäntel gehüllt. Brigitte Waldach inszeniert ihre Variationenreihe als Sternenreise. Über den Lüstersaal von Sanssouci geht es ins Weltall, zu Planetengebirgen. Eine neue Schöpfung geschieht, die Raumsonde Voyager fliegt ins All, eine Aufnahme der Goldbergvariationen an Bord. Kosmisches Licht blitzt auf, Notenschriften flirren als weißes Rauschen der Unendlichkeit vor meinen Augen. Wertheimer war nicht imstande, sich selbst als ein Einmaliges zu sehen, wie es sich jeder leisten kann und muss, will er nicht verzweifeln, gleich was für ein Mensch, er ist ein einmaliger, sage ich selbst mir immer wieder und bin gerettet (Thomas Bernhard: Der Untergeher). Brigitte Waldachs "Goldbergvariationen". Detail: Figuren von Thomas Bernhard und Johann Sebastian Bach. Foto: Stefan Lüddemann Ist das alles nicht zu viel? Oder genau so richtig? Brigitte Waldachs Kunst besitzt einen Kern, der zugleich ihr Strukturprinzip ist: die Symbiose von Schrift und Zeichnung und damit von Bild und Bedeutung. Diese Klammer hält Sinnlichkeit und Intellekt zusammen. Sie erweist sich auch bei ganz großen Themen als außerordentlich belastbar. So gelingen Brigitte Waldach auch ihre eigenen Variationen. Sie behält ihr Thema bei – die Noten, die Sternenbilder – und lässt über diesen Akkorden die Melodie einer großen Erzählung schwingen. Brigitte Waldachs Zyklus verknüpft konzeptionelle Strenge mit sinnlicher Präsenz. Diese Goldbergvariationen fesseln als strenge Übung, sie faszinieren als Bilderfolge, die den Ausgriff in die ganz großen Themen wagt – auch mit der Frage, was Kunst mit Transzendenz verknüpfen könnte. Die Berliner Künstlerin zeigt, was dem Bild zugetraut werden kann – in einer Zeit, die dem Tafelbild misstraut. Oder es als bloße Auktionsware vergöttert.

Die Präsentation in dem Berliner Reinbeckhallen hat mit geläufigen Formen der Präsentation, mit Museum, Galerie oder gar Kunsthandel nichts zu tun. Noch nicht. Die Reinbeckhallen erleben mit dieser Präsentation, die an einem Sonnabend als Empfang für knapp 30 Personen beginnt, und am Montag und Dienstag der folgenden Woche noch fortgesetzt wird, in einem bestimmten Sinn die Geburt eines Kunstwerkes. Sicher, Brigitte Waldach und drei Assistentinnen haben wochenlang die großformatigen Blätter mit Graphit bearbeitet, aus nachtschwarzen Schraffuren und Strichlagen wie weiß belassenen Motive ausgespart. Eine Knochenarbeit. Aber nun geht es darum, den Zyklus zu den Goldbergvariationen ins Licht der Wahrnehmung und auf diese Weise zur Welt zu bringen. Zu der Präsentation kommen Sammler, Kuratoren, Galeristen, Journalisten, kurz Personen, die ihre jeweilige Rolle in der Kunstwelt spielen und über sehr unterschiedliche Optionen verfügen, den Zyklus von Brigitte Waldach in die Art World gleichsam einzuspeisen – durch Kauf, Ausstellung, Vermittlung, Text oder bloßes Weitersagen. Am zweiten und dritten Tag der Präsentation wird der Zyklus fotografiert und per Drohne gefilmt. Die gezeichneten „Goldbergvariationen“ werden in Aggregatzustände weiterer, medial vermittelter Wahrnehmung überführt, zu denen auch dieser Text eines Kulturblogs gehört. Das alles eröffnet die Option zu Anschlüssen der Kunstwelt. Wo und wie werden wir Brigitte Waldachs „Goldbergvariationen“ wiedersehen? Einstweilen haben diese Blätter eine Erinnerungsspur in das Gedächtnis ihrer Betrachterinnen und Betrachter gezeichnet. Eine kosmische Spur, in der Tat. Berlin, Reinbeckhallen, November 2019 |

GEDANKENÖl & Tinte: So heißt mein Blog. Und das ist die Kurzform für die beiden Medien, in denen sich Kultur für mich am schönsten verwirklicht – in der Kunst und in der Literatur. In meinem Blog schreibe ich über Ausstellungen und Lektüren, über Erlebnisse mit und Reflexionen über Kunst. Archiv

February 2020

KategorieN |

RSS Feed

RSS Feed