|

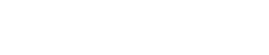

Goethes Übungen der arabischen Schrift sind im Goethe- und Schiller-Archiv in der Ausstellung «Poetische Perlen - 200 Jahre Goethes West-östlicher Divan" 2019 zu sehen. Foto: Michael Reichel/dpa „Ist etwa der Westen der Anfang des Ostens, / ist etwa der Osten das Ende des Westens?“: Welch feines Bild von Kulturen, die sich mit ihren Rändern berühren, ja ineinander übergehen. Der syrische Dichter Adonis beschwört den geschwisterlichen Kontakt der Kulturen. Sein Gedicht „Brief an Goethe“ eröffnet die Folge der Dichtungen in dem Band „Ein neuer Divan“, mit dem der Suhrkamp-Verlag den 200. Jahrestag von Goethes legendärer Gedichtsammlung „West-östlicher Divan“ im Jahr 2019 feiert. Adonis steuert nicht nur schöne Verse bei, er vor allem eine Vision vom Kontakt der Kulturen, die heute hilfreich ist. Aber ist sie nicht viel zu leise und zu sacht, um sich gegen die Hassstürme des Internets, Twitter-Kanonaden von Donald Trump und das Wutgebrüll der Populisten behaupten zu können? Was vermag Poesie gegen den Hass? Kampf oder doch Dialog der Kulturen? Der Band „Ein neuer Divan“ zitiert den bis zum Überdruss beschworenen Dialog der Kulturen nicht nur, sondern führt vor, wie er als geduldiger Austausch von Dichtern aus der islamischen und der europäischen Welt, als Gespräch der Übersetzer und Essayisten praktiziert werden kann. Das Projekt strahlt jene Ruhe und Geduld aus, die man dem ganzen öffentlichen Gespräch, dem ganzen Verhalten der Menschen gerade jetzt wünschen würde. Wir wissen, dass es leider anders ist. Samuel P. Huntington scheint mit seiner 1996 publizierten Prognose vom Kampf der Kulturen („Clash of Civilisations“) weit mehr Recht zu behalten, als uns allen lieb sein kann. Im Zeitalter der Massenmigration, des religiös befeuerten Terrorismus und der unerklärten Kriege erscheinen Kulturen als Risikofaktoren in der Welt jener kühlen Lagebeurteiler, die Kulturen als geschlossene Einheiten und nicht als Kontaktzonen der Diskurse und Bilder mit all ihren Verflechtungen sehen möchten. Eine deprimierend unproduktive und zugleich unfriedliche Vorstellung von Kultur. Inspiration über die Bewegung der Schreibhand Johann Wolfgang Goethe hat es anders gehalten. Als Leser der unter dem Titel Diwan gesammelten und von Joseph von Hammer-Purgstall übersetzten Gedichte des Hafis hat er nicht nur eine Idee vom Dialog, sondern gleich auch dessen Praxis produktiv entwickelt. Er nahm orientalische Gedichtformen ebenso auf wie die Anordnung der Texte in einer thematisch gegliederten Sammlung. Wie sehr Goethe dem inspirierenden Charakter der Literatur des Orients vertraut hat, zeigen heute noch die Blätter auf denen der Weimarer Dichter die Schriftzüge der für ihn nicht lesbaren Sprachen des Ostens nachvollzogen hat. Inspiration findet ihre Wege nicht nur über Intellekt und Diskurs, sondern auch über das Sehen der Augen und die Bewegungen der Hand. Auch mit dieser Vorstellung einer Kultur als leiblich basierter und ausgeführter Praxis war Goethe seiner Zeit weit voraus. Der "Divan" blieb ein Solitär der Literatur „Den berauschendsten Lebensgenuss hat hier Goethe in Verse gebracht, und diese sind so leicht, so glücklich, so hingehaucht, so ätherisch, daß man sich wundert wie dergleichen in deutscher Sprache möglich war“: Heinrich Heine bedenkt Goethes „Divan“ in seiner „Romantischen Schule“ mit einem Kompliment, wie es kaum charmanter formuliert werden könnte. Wie soll an einen solchen Solitär der Dichtung angeknüpft werden können? Gar nicht. Die Literaturgeschichte hat gezeigt, dass Goethes „Divan“ keinen wirklichen Nachfolger fand. Auf seinem Pfad Richtung Orient wandelte er allein. Nach ihm kamen, was die Dichtung des Hafis anging, Epigonen und Moden, aber kaum noch produktive Anschlüsse. Der bei Suhrkamp publizierte neue Divan kann keine direkte Antwort auf Goethe sein. Die Beiträgerinnen und Beiträger versuchen auch gar nicht erst, diesen Eindruck zu erwecken. Die Herausgeber haben ihre Texte zu einem Gespräch im Verhältnis gegenseitiger Spiegelung gruppiert. Eine gute, heute vielleicht einzig mögliche Methode. Koproduktion der Dichter, Übersetzer, Essayisten Entsprechend gliedert sich der Band in rahmende Einleitung, Gedichte und Essays. Die Gedichte erscheinen nicht als Monologe eines jeweils anderen lyrischen Ichs. An ihrem Wortlaut haben immer mehrere Autoren mitgearbeitet – Dichter der arabischen Welt, Übersetzer und schließlich deutsche Poeten, die Interlinearübersetzungen als Ausgangsmaterial für eigene Nachdichtungen genommen haben. In der Autorenliste finden sich so prominente Namen wie Nora Bossong, Raoul Schrott, Silke Scheuermann oder Durs Grünbein oder Jan Wagner. Der deutsche Text ist jeweils eine mindestens doppelt vermittelte Reaktion auf den arabischen Urtext. Das komplizierte Verfahren verweist auf die nur auf den ersten Blick banale Tatsache, dass sich Kontakte von Kulturen immer erst dann ergeben, wenn Individuen miteinander sprechen, und dass Übersetzung der Normalfall von kulturellem Kontakt ist. Der „neue Divan“ führt das vor – auch um den Preis, dass deutschsprachige Leser die Originaltexte nur als schönes Schriftbild bestaunen, aber nicht wirklich entziffern können. Suleika im Flüchtlingslager Die Beiträger des Bandes erwecken erst gar nicht den Anschein, sich in direkter Nachfolge Goethes zu befinden. Gut so. Sie zitieren mit bezeichnenden Brechungen den originalen „Divan“. „In einem Flüchtlingslager fand ich Suleika“, heißt es in der Version, die Max Czollek auf der Grundlage eines Gedichtes von Abbas Beydoun geschrieben hat. „Du wirst Vergil nicht als Begleiter brauchen, auf einer Reise zwischen Körperfetzen und Gewimmer“, lautet eine Zeile aus Thomas Kunst´ Version von Amjad Nassers Gedicht „Stählerne Pferde“. Flucht und Vertreibung, Terror und Verletzungen, das sind heute die Themen, wenn Ost und West sich im Medium der Poesie miteinander unterhalten. Sie dominieren den „neuen Divan“. Dabei darf nicht vergessen werden, dass auch Goethes „Divan“ kein reiner, von widriger Wirklichkeit unberührter Poetenspaß war. Goethe antwortete mit seiner Wendung gen Osten auf die Erfahrungen der napoleonischen Kriege. „Throne bersten, Reiche zittern“: Solche Verse belegen, dass auch Goethe mit der Idee des Kulturkontakts gegen die Erfahrung von Gewalt und Chaos angeschrieben hat. Wenn der Osten im Westen lebt „Flüchte du, im reinen Osten / Patriarchenluft zu kosten“: Goethes Weg steht heute so einfach nicht mehr offen. Das kulturelle Gespräch einer globalisierten Welt ist zu komplex, um in Verhältnissen von Vorbild und Nachahmung betrieben werden zu können. „Der Osten lebt heute im Westen, manchmal in seiner nächsten Nachbarschaft“, beschreibt Rajmohan Gandhi in seinem Essay das Verhältnis von West und Ost. Das Problem der Sprachlosigkeit stellt sich als Problem längst innerhalb der Gesellschaften und nicht erst beim Kontakt einander ferner Kulturen. Der „neue Divan“ will ein Buch für jeden sein, wird aber vor allem von einem intellektuellem, der Idee des produktiven Austausches der Kulturen gegenüber längst aufgeschlossenen Publikum gelesen werden. Wichtiger als die Feststellung, dass es in diesem Band auch literarisch schwache Beiträge wie den ausgerechnet von Durs Grünbein gibt, scheint das Verdienst des Bandes, viele Stimmen gegen die deprimierende Einfalt der Populisten zu mobilisieren. Die Bereitschaft zum Gespräch darf nicht als Gutmenschentum verspottet werden, es schafft jene grundsätzliche Bereitschaft zum Kontakt, der Gewalt unwahrscheinlicher machen kann. „Ist denn dieser Wunsch, den Schmerz eines Nachbarn wie unseren eigenen zu empfinden, nicht auch der Schlüssel zu unserer heutigen Welt?“. Für diesen Satz gilt wie für viele Gedichte aus Goethes „Divan“: wahr gesprochen! Barbara Schwepke, Bill Swainson (Hrsg.): Ein neuer Divan. Ein lyrischer Dialog zwischen Ost und West. Suhrkamp Verlag. 228 Seiten. 30 Euro. Zur Verlagsinformation über das Buch geht es hier.

0 Comments

Die Kirche Stella Maris auf Norderney Die Kirche Stella Maris von 1931 auf der Insel Norderney. Foto: Wikipedia/Open Source. Das Beste kommt zum Schluss. Bisweilen stimmt das. Kurz vor dem Ende des Bauhausjahres 2019 habe ich eine Kirche gesehen, die nach Bauhaus aussieht, obwohl ihr Architekt mit dieser Kunstschule nichts zu tun hatte. Stella Maris heißt das Gotteshaus auf der Nordseeinsel Norderney. Das schneeweiße Baugebilde, das aussieht, als sei es aus Kästen und Kisten locker gefügt, gilt als regionales Kuriosum. Dabei ist es eine Sensation. Architekt Dominikus Böhm hat die Kirche 1931 errichtet. Sie ist heute wieder in der originalen Gestalt zu sehen. Störende Ein- und Umbauten sind zuletzt beseitigt worden. Aber wie kommt ein solcher Solitär auf die Insel, mitten zwischen Backsteinhäuser und Logierhäuser? Stella Maris, die weiße Inselkirche, nimmt sich inmitten der ostfriesischen Häuser selbst wie eine Insel aus. Und wie in gebauter Protest gegen eine Umwelt, die so gar nichts mit purem Funktionalismus zu tun hat. Meer und Himmel, sie wirken an der Nordsee eher wie ungebändigte Land Art oder wie ein gewaltiges Aquarell, das sich sekündlich verändert, ungestüm und unvorhersehbar. Die Kirche dagegen wirkt wie der Distrikt einer reinen Geometrie, die durch keine Naturgewalt aus dem Gleichgewicht zu bringen ist. Blick in das Innere der Kirche Stella Maris mit den zwölf Apostelkerzen. Foto: Stefan Lüddemann. Der Bau wirkt mit seinen ungewöhnlichen Lösungen einfach erfrischend. Es gibt kein von außen erkennbares Kirchenschiff, keinen Glockenturm, kein Portal, nur ein riesiges hölzernes Kreuz, das ein wenig windschief zwischen den Baukörpern steht. Der Eingang findet sich in einem hoch aufragenden Kubus, der oben auch die Glocke trägt. Raffiniert ist das gemacht und zugleich mit einer Geste überlegenen Understatements. Es gibt eine Moderne, die ohne aufdringliche futuristische Geste auskommt – auf Norderney, ausgerechnet. Auch die anderen Teile des Baus wirken wie funktionale Einheiten ohne eine auf den ersten Blick erkennbare Funktion. Drinnen wendet sich der Eindruck. Der Bau besitzt das beeindruckende Fassungsvermögen von 700 Plätzen. Die Bänke sind auf den Altar ausgerichtet. Das Pultdach schränkt allerdings den Blick teilweise ein. Nicht alle Besucher können das große Altarbild von Richard Seewald sehen. Das hoch über den Altar ragende Gemälde zeigt eine Gottesmutter, die über die aufgewühlten Wasser der See wandelt und den Gottessohn wie das Licht der Welt vor sich herträgt. Dazu gibt es Inselleben als Wimmelbild, von Kutter bis Kirche, von Scholle bis Leuchtturm. Diese Melange wirkt wie naive Malerei mit der Wucht des religiösen Pathos. Das Altarbild von Richard Seewald. Das Bild hängt seit 1931 unverändert an dieser Stelle. Foto: Stefan Lüddemann. Apostelkerzen, Fenster aus Glasbausteinen, der unmerklich erhöhte Altarraum: Dieser Kirchenraum ist licht und weit und lebt doch allein von ganz lakonischen Setzungen. Stella Maris ist ein oft übersehenes Monument des architekturalen Purismus. Zugleich zeigt der Bau, wie sich Tourismus verändert hat. Bis 1978 besaß die Kirche keine Heizung. Sie war als reine Sommerkirche für Kinder in Erholungsheimen auf die warme Jahreszeit bezogen. Damals war Urlaub nicht saisonal nur viel begrenzter als heute, Erholung wurde auch mit geistlicher Erbauung kombiniert. Der Kirchenbau wandte sich mit seiner modernen Formensprache an ein auswärtiges Publikum. Die katholische Inselkirche für die einheimische Gemeinde kommt viel konservativer daher, als neogotischer Backsteinbau aus dem 19. Jahrhundert. Ich wende mich lieber in Richtung Goebenstraße, dorthin, wo Stella Maris steht. Der Bau ist eine Ausnahme, ein Beleg dafür, dass die Moderne überall hin ihren Weg gefunden hat. Das Erlebnis dieses schneeweißen Hauses reinigt die Seele, auch ohne religiöse Botschaft. Stella Maris sieht nach Bauhaus aus, hat mit Bauhaus aber nichts zu tun. Das macht nichts. Der Geist ist der gleiche. Es ist ein Geist der puren Eleganz. Aber passt nicht gerade sie auch wieder zu Brandung und Strandhafer? Das Naturlicht fällt durch Fenster aus Glasbausteinen in die Kirche. Foto: Stefan Lüddemann.

|

GEDANKENÖl & Tinte: So heißt mein Blog. Und das ist die Kurzform für die beiden Medien, in denen sich Kultur für mich am schönsten verwirklicht – in der Kunst und in der Literatur. In meinem Blog schreibe ich über Ausstellungen und Lektüren, über Erlebnisse mit und Reflexionen über Kunst. Archiv

February 2020

KategorieN |

RSS Feed

RSS Feed